Lendenschurz und Fotohandy.

Von Kasane, dem Vierländereck von Botswana, Sambia, Simbabwe und Namibia, steuerten wir unser vorerst letztes Land auf dem afrikanischen Kontinent an. Durch die Sambesi Region, die auch als Caprivi-Streifen bekannt ist, machten wir uns mit dem Toyota auf den Weg nach Namibia. Der Grenzübergang ließ nicht lang auf sich warten und nach dem Vorweisen eines negativen PCR-Tests und einem neuen Stempel im Reisepass durften wir einreisen.

Auf unsere Zeit hier haben wir uns besonders gefreut. Nicht nur, weil das Land unseren Vorstellungen nach so unglaublich vielfältig zu sein schien, sondern vor allem auch wegen der Vorgeschichte des Landes als Deutsch-Südwestafrika. Und da auch Namibia viel Platz und wenig Einwohner hat, war die Vorfreude groß. Mal wieder in endlosen Weiten unterwegs. Auf einer Fläche, die mehr als doppelt so groß ist wie Deutschland, leben heutzutage nur zwei Millionen Menschen, womit das Land nach der Mongolei das am dünnsten besiedelte Land der Welt ist. Damit wir also nicht ganz so einsam und allein unterwegs sind, erwarteten wir schon nach wenigen Tagen Besuch aus Deutschland. Kurzerhand entschlossen sich Julians Bruder Jannis und Kumpel Nico dazu, uns für zwei Wochen mit einem Auto zu begleiten. Während unserer ersten Wochen in Afrika hätten wir nicht damit gerechnet, dass uns hier aufgrund der strikten Quarantäneregelungen in Deutschland überhaupt jemand besuchen könnte. Umso schöner, dass es letztendlich doch geklappt hat, denn ein Land wie Namibia bereist sich als Individualreisender - vor fallem nach unseren Erfahrungen in Botswana - am besten mit mindestens zwei Fahrzeugen.

Zunächst hatten wir aber nochmal einen Servicetermin mit unserem Toyota bei unserer Autovermietung. Nach mehr als 10.000 gefahrenen Kilometern musste unser tapferer Begleiter mal zum Check-Up. Hierfür machten wir uns innerhalb mehrerer Tagesetappen auf den Weg nach Walvis Bay an der Westküste des Landes, wo die Vermietung ihren Sitz in Namibia hat. Während wir also noch einige Tage Zeit hatten, auf unseren Besuch zu warten, nutzten wir die Zeit, unsere Route durch das Land zu planen. Da wir innerhalb von zwei Wochen mit unserem Besuch aus Deutschland wohl nicht jede einzelne Sehenswürdigkeit anfahren würden, stoppten wir auf dem Weg dorthin noch an der angolanischen Grenze, einem Weingut in der Otavi-Region, der Spitzkoppe und verbrachten vor unserem Treffpunkt in Windhuk ein paar ruhige Nächte in Swakopmund, bis unser Auto wieder startklar war. Schon nach den ersten Tagen im Land fiel uns in Bezug auf die touristische Entwicklung und das Serviceangebot auf, dass Namibia diesbezüglich deutlich weiter entwickelt ist als Botswana. Häufig erhielten wir für verhältnismäßig wenig Geld (ca. 10-12€ p. P.) einen privaten Campingspot mit angeschlossenen Sanitäranlagen. Gastgeber und Serviceangestellte waren immer gleich zur Stelle und hießen uns herzlich willkommen. Nach vielen Wochen ohne großartigen Komfort im Busch Botswanas war das eine wirklich schöne Abwechslung.

Mit neuer Energie trafen wir uns dann Ende Februar mit den Jungs in der Hauptstadt Namibias. Mit zwei reisefertigen Fahrzeugen konnte es also losgehen. Auf halber Strecke zum berühmten Etosha Nationalpark übernachteten wir und genossen den ersten gemeinsamen Abend mit Bier am Lagerfeuer. Am nächsten Morgen ging es weiter in den Park selbst. Hier erhofften wir uns, innerhalb von drei Übernachtungen einige der Big Five zu sehen, was mit begrenzten Zeitfenstern natürlich nicht ganz so einfach ist. Bekannt ist der Etosha Park - anders als beispielsweise der Krüger Nationalpark - für seine riesige Salzpfanne, die sogar aus dem Weltall sichtbar sein soll. Die vielfältige Vegetation im Park erklärt die reiche Tierwelt. Wenn gerade keine Nebensaison oder Pandemien die touristischen Reisen einschränken, kann es durchaus sein, dass man Campingplätze im Park monate- bis jahrelang vorbuchen muss. Während unseres Aufenthalts konnten wir jedoch ohne Voranmeldung einchecken.

Wir entschieden uns nach unserer Ankunft im Park gegen Mittag nicht weit vom südlichen Eingangsgate zu übernachten und von hier aus unsere ersten Game Drives zu starten. Am Campingplatz angekommen, bauten wir unser Equipment auf und stiegen anschließend zu Jannis und Nico ins Auto, die uns in ihrer Doppelkabine mitnehmen konnten. Mit acht wachsamen Augen im Auto sollten wir doch gute Chancen auf Tiersichtungen haben. Außerdem konnten wir so mal gleichzeitig Beifahrer sein und uns aufs Fotografieren konzentrieren. Da wir uns nur wenig Zeit im Park nehmen wollten, um auch noch andere Teile des Landes gemeinsam bereisen zu können, sprachen wir mit einigen anderen Reisenden und Rangern vor Ort, um Tipps zu erhalten. Denn auch in Namibia steht das Gras und Gebüsch zu dieser Jahreszeit so hoch wie nie und das Sichten von Tieren ist häufig Glücksache. Sich dann abzusprechen, kann der entscheidende Hinweis sein und mit ein wenig Beeilung schafft man es dann vielleicht, das ein oder andere Tier zu sehen. Und so sollte es dann auch sein. Ein freundlicher Ranger verriet uns, wo er zuletzt einen männlichen Löwen mit zwei Weibchen unter einem Baums liegen sah und wir suchten aufmerksam nach der Stelle. Nach einigen Kilometern trafen wir auf das Dreiergespann, das in der Nachmittagssonne langsam wieder aktiv wurde. Manchmal muss man eben auch Glück haben. Auf dem Rückweg zum Camp entschlossen wir uns für einen kleinen Umweg, der uns an einem Nashorn entlang wieder zu einem im Gras liegenden Löwen führte. Erfolgreicher konnte unser erster Tag im Park nicht enden und wir ließen den Tag bei einem gemütlichen BBQ ausklingen. Auch die Folgetage im Park nutzten wir ausgiebig für Game Drives im Park. Bis auf einen Leoparden und die seltenen afrikanischen Wildhunde, die uns bis zum Ende unserer Reise einfach nicht vor die Linse springen wollten, konnten wir alle Tiere sichten, die Namibia so zu bieten hat.

Vom Etosha Nationalpark aus entschieden wir uns, für die nächsten fünf Tage in einen schwer zugänglichen Teil des Landes zu reisen: das Kaokoland. Es gilt als eines der kaum touristisch erschlossenen Gebiete im Nordwesten Namibias und ist gleichzeitig Zuhause der dort noch immer lebenden indigenen Stammeskulturen. Landschaftlich unterscheidet es sich deutlich von südlicheren Teilen des Landes, ist dabei vielfältig, reich an Trockenflüssen und umschlossen von großen Gebirgsketten. Viele der Gebiete sind äußerst abgelegen und mit Fahrzeugen schwer zu erreichen. Das ist auch der Grund, warum diese Gegend des Landes heute zu den unberührtesten und ursprünglichsten gehört. Trotz dieser Tatsachen ist das Kaokoland für viele Offroad-Fahrende ein wahrer Traum und lockt dabei genau mit dieser Abgeschiedenheit. Ohne Allradfahrzeug ist man auf den Strecken dorthin allerdings verloren und auch das alleinige Reisen in diese Gebiete wird eher nicht empfohlen. Da wir nun aber mit zwei Allradfahrzeugen unterwegs waren, wollten wir uns dieser Herausforderung gemeinsam annehmen. Auf unserem Weg dorthin machten wir noch einen Übernachtungsstop in Opuwo, bevor wir für die nächsten Tagen nicht mehr erreichbar sein würden. Die einzige Stadt des Kaokolands mit ungefähr 8.000 Einwohnern diente uns als letzter Halt zum Auto tanken und einkaufen. Ähnlich wie für unsere Vorbereitungen für die Durchquerung der Zentral-Kalahari mussten wir hier mit Diesel, Wasser und Lebensmitteln vorsorgen.

Schon beim Einfahren in die Stadt fühlt man sich wie in eine andere Welt versetzt. Sie ist geprägt vom Aufeinanderprallen der Tradition und Moderne, was sich im Stadtleben wiederspiegelt. Vor allem die Himbas und Hereros prägen das Stadtbild Opuwos. Obwohl sie nicht innerhalb der Stadt wohnen, eher in ihren kleinen Siedlungen im Innern des Kaokoveld, halten sie sich hier oft zum Ein- und Verkaufen oder als Touristenführer auf. Dies war einer der spannendsten Orte auf unserer bisherigen Reise und wir wollten unbedingt am nächsten Morgen zu Fuß zurückkehren, um das Leben hier nicht nur kurz aus dem Auto zu betrachten. Nach einer ruhigen Nacht auf dem Campingplatz einer Berglodge entschieden wir uns also für einen kurzen Spaziergang ins Dorf, um zu frühstücken und anschließend einzukaufen. Das Treiben auf den Straßen begann bereits früh und wir waren gefühlt die einzigen Touristen. Ins Gespräch kam man hier schnell, überall werden selbstgebastelte Schmuckstücke oder andere Gegenstände angeboten - und das nicht gerade wenig aufdringlich. Sogar ein Teil von Jannis’ Frühstück wurde ihm mit den Worten „In Africa we Share!“ („In Afrika teilen wir!“) von einer freundlichen Dame abgenommen. Als Europäischer Mensch unauffällig durch diese Stadt laufen? Unmöglich.

Nachdem wir all unsere Reserven aufgefüllt haben, ging es weiter in Richtung Westen. Zwar hatten uns auf dem Weg dorthin bereits viele Einheimische gewarnt, dass die Straßen durch die vielen Regenfälle in den letzten Wochen zerstört wurden und teilweise unpassierbar sind, jedoch wollten wir uns davon erstmal nicht den Spaß verderben lassen. Sollte es wirklich unüberwindbare Stellen geben, würden wir umdrehen. So war unsere Abmachung. Über eine holprige Piste aus Schotter fuhren wir also von Opuwo die ersten Kilometer in Richtung Einöde. Unsere geplante Übernachtungsmöglichkeit war noch immer über 100 Kilometer und mehr als sechs Autostunden entfernt. Wir blieben jedoch optimistisch. Je weiter wir in das abgelegene Land eintauchten, desto mehr Himba-Dörfer durchquerten wir. Diese sind einfache runde Hütten, umgeben von einem kreisförmigen Zaun aus Holz, das man in der Gegend findet. Zunächst waren wir vorsichtig und zurückhaltend, bei einer freundlich winkenden Gruppe aus Frauen und Kindern blieben wir dann aber irgendwann stehen.

Die Himba-Kultur hier lebt nahezu unberührt von der Zivilisation. Wie vor mehreren hundert Jahren haben sie in ihren Dörfern keinen Strom, keine technischen Geräte, kein fließend Wasser. Ihr ganzer Stolz ist ihr Vieh. Es bedeutet ihnen alles und versorgt den gesamten Stamm. Heute leben schätzungsweise noch 20.000 Menschen in der Himba-Tradition - teilweise stadtnah und zwischen Tradition und Moderne, teilweise abgelegen in der Kaoko-Region. Unterhalten konnten wir uns nicht, wir verstanden aber, dass sie uns immer wieder um Nahrung, Zigaretten oder Wasser baten. Das weibliche Oberhaupt zitierte Caro zu sich und machte ihr dabei klar, dass sie dringend Lebensmittel benötigen, um ihre Kinder zu versorgen. Wir hinterließen ihnen einige Nahrungsmittel, die wir zuvor im Dorf für diesen Fall gekauft hatten und verabschiedeten uns. Zuvor wollten sie aber noch ein Foto von uns machen. Wer hätte gedacht, dass wir hier die Attraktion sind.

Entlang vieler weiterer Dörfer ging es mit schwierigeren Passagen weiter und immer wieder mussten wir aussteigen, einschätzen, abwägen und uns beraten, wo der beste Weg entlang führt. Der steinige Untergrund war eine besondere Herausforderung, denn unsere beiden japanischen Begleiter haben zwar mehr Bodenfreiheit als ein normaler PKW, aber lange nicht so viel wie der Defender. Umso genauer muss der Weg ausgewählt werden, den man fährt, um keinen Schaden zu riskieren. Eine Mischung aus Flussbetten, steilen und steinigen Pfaden mit ausgespülten Rillen und Schotterpiste führte uns am späten Nachmittag zu einem Punkt, an dem wir fast seitlich abgerutscht wären. Früh genug stoppte Julian das Auto, zog die Handbremse an und wir stiegen aus. Per Funkgerät warnten wir Jannis und Nico, dass eine Herausforderung auf uns wartet und es es erstmal nicht weitergeht. Seitlich waren wir so weit in eine ausgespülte “Straße” gerutscht, dass wir abzurutschen drohten. Wir versammelten uns vor unserem Auto und überlegten, was wir nun machen. Zu viert füllten wir die tiefe Stelle mit Steinen, von denen ja genügend da waren, und drückten zu dritt das Auto in die entgegengesetzte Richtung, während Julian ganz vorsichtig auf sicheren Boden fuhr. Das war wirklich knapp. An einer so abgelegenen Stelle hätten wir das Auto nicht mehr retten können. Aus der günstigen Miete wäre dann wohl ein teurer Kauf geworden.

Die Einheimischen sollten mit der Einschätzung über den Zustand der Straßen recht behalten. Da die Sonne hinter den Bergen langsam unterging, mussten wir langsam einen Platz zum Übernachten finden - am besten auf ebenem Hintergrund, um die Zelte aufstellen zu können. Wir entschieden uns, noch ein Stück weiter über den Berg zu fahren, in der Hoffnung, dass wir dort auf leichtere Passagen treffen. Ein Blick auf die Offline-Karte ließ hoffen, dass bald ein solcher Platz auf uns wartete. Und als hätte man unsere Wünsche erhört, trafen wir nach wenigen Fahrminuten auf einen Platz auf dem wir nach diesem aufregenden Tag ungeplanterweise unsere Zelte aufschlugen. Jannis überzeugte uns alle dabei mit seinen Künsten des Feuer-Machens.

Nach einem „Beruhigungs-Bier“ entschieden wir uns, mit frischen Gedanken am nächsten Tag zu beraten, wie es weitergeht. Ob wir wirklich umgedreht sind oder uns trotz aller Risiken für den weiteren Weg entschieden haben, berichten wir euch in unserem nächsten Blog.

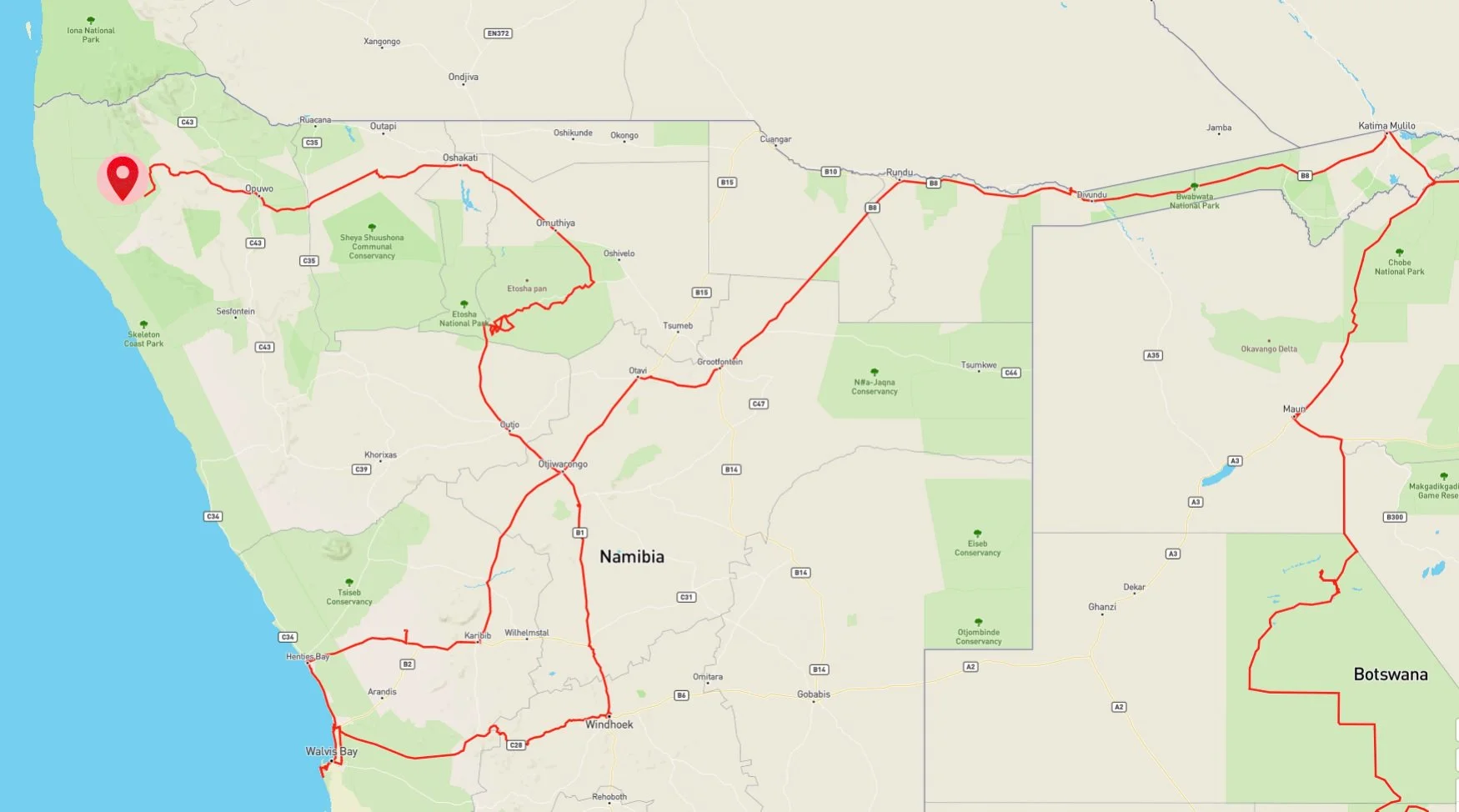

Route in Namibia, Stand 05.03.22. Quelle: Gaia GPS / MapBox / Open Street Map.