Kontrastprogramm.

Nach einem ruhigen Beginn des neuen Jahres wollten wir nach einigen typischen Touristenattraktionen wie Kapstadt, dem Kap der guten Hoffnung sowie der Garden Route in einen nicht so überlaufenen Teil Südafrikas abtauchen. Es war zwar reich an Natur und tollen Promenaden entlang der Küste, aber so richtig umgehauen hat es uns irgendwie nicht. Für den Start auf dem Kontinent Afrika war es sicher gut geeignet. Trotzdem wollten wir abseits der viel befahrenen Routen zumindest für ein paar Tage in einen Teil reisen, der noch immer etwas zurückgelassen scheint und uns eine weitere Facette Südafrikas zeigen soll. Zumindest war es das, was uns andere Einheimische und Berichte von diesem Küstenabschnitt Südafrikas versprachen.

Die Wild Coast ist ein von guter Infrastruktur und breiten Angeboten für das tägliche Leben weitestgehend abgeschnittener Teil des Landes. Die Gründung sogenannter „Homelands“ während der Apartheid, zu denen auch die Gegenden rund um die Wild Coast (ehemals: Transkei) gehörten, sollten die Rassentrennung aus Sicht der damaligen Regierung vereinfachen. Mit diesen riesigen Landesabschnitten, in denen ausschließlich schwarze Menschen leben durften (und auch heute immer noch leben), versuchte sich die ehemalige Regierung der vollständigen Verantwortung zu entziehen. Erst 1994 endete mit Nelson Mandela, der genau in diesem Teil Südafrikas beheimatet ist, das Apartheidregime. Dennoch leben die Menschen in diesem Teil des Landes noch heute hauptsächlich von Landwirtschaft in einem sehr einfachen Lebensstandard.

Zwischen dem Great Kei River (Morgans Bay) und dem Mtamvuna River (Port Edward) zieht sich die wilde, ursprüngliche Küste des Eastern Cape auf einer Gesamtlänge von 270 Kilometern. Die Anreise in diesen abgelegenen Teil wurde uns vorab schon als „besonders“ angekündigt. Neben den ohnehin immer angemerkten Vorsichtsmaßnahmen empfiehl man uns für diesen Weg zusätzlich, für die beschwerliche Strecke genügend Diesel dabei zu haben, Fenster und Türen in besiedelten Regionen stets geschlossen zu halten und auf keinen Fall im Dunkeln unterwegs zu sein - weder im noch außerhalb des Autos.

All diese Hinweise nahmen wir natürlich ernst und hielten uns auch daran, auch den Fahrerbereich weitestgehend von Wertgegenständen frei zu halten. Nichtsdestotrotz wollten wir auch nicht mit zu großer Voreingenommenheit und Angst vor prophezeiten Überfällen losfahren. Bislang haben wir immer einen guten und gesunden Weg gefunden, unauffällig und nicht zu angespannt unterwegs zu sein. Egal, in welchem Land und auf welchem Kontinent. Trotzdem müssen wir nochmal zugeben, dass die Leichtigkeit, mit der wir zuletzt noch in Griechenland oder anderen Ländern unterwegs waren, eine andere ist.

Kurz hinter Port Elizabeth fiel uns auf, dass sich die Infrastruktur, das Angebot an Supermärkten und Restaurants langsam verändert beziehungsweise verkleinert. An einer Tankstelle baten uns Kinder erstmalig um Geld.

Nach einem Zwischenstopp im Yellowwoodforest ging es weiter in Richtung Osten. Bis hierher war die Anreise unproblematisch und entsprach exakt der Angabe des Navigationssystems. Der nächste Tag erforderte unsere bisher kürzeste Fährüberfahrt über den Kei Mouth River und brachte uns nach nichtmal fünf Minuten auf eine „Straße“ ins Dwesa Nature Reserve. Die Straßenverhältnisse verschlechterten sich massiv, mehr als die Hälfte der Zeit konnten wir nicht schneller als 40km/h fahren. Für eine Strecke von 140km benötigten wir letztlich mehr als fünf Stunden. Die Begrüßung von einer fünfzehnköpfigen Affen-Familie war danach mehr als willkommen. Die Gegend rund um das Naturreservat hat uns unglaublich gut gefallen. Sehr unberührt, weit und vielfältig. Während unserer Tagesausflüge mit dem Auto und zu Fuß haben wir stundenlang keine Menschenseele getroffen und konnten von weiten Sandstränden, über wilden Dschungel und ein kleines Flussdelta die wunderschöne Natur genießen.

Unsere nächste Tagesetappe führte uns in die Gegend um das sogenannte „Hole-in-the-wall“ bei Coffee Bay. Eine besondere Felsformation an der Küste, um die herum eine touristische Anlage aufgebaut wurde. Die Strecke bis hierher war die beschwerlichste auf dem Abschnitt der Wild Coast. Nicht nur, was die Straßenverhältnisse angeht. Zunächst begegneten uns viele freundlich schauende Menschen innerhalb der Dörfer, die uns, als erkennbar reisende Touristen, begrüßten. Besonders viele Kinder standen an den Straßen. Die meisten, um lächelnd zu winken, später aber auch um mit offen gehaltener Hand nach Geld zu fragen. Das Fragen wandelte sich an der einen oder anderen Stelle in offensichtliches erbetteln und schließlich zu scheinbaren „Dienstleistungen“, wie das Füllen von großen Schlaglöchern. Bis zu zehn Kinder standen dabei wartend am Straßenrand, um den Sand grob und frustriert auf die Straße zu werfen, mit dem sie ihr Geld als erbrachte Leistung einforderten. Vor allem waren wir geschockt von nichtmal fünfjährigen Kindern, die uns mit ihren deutlichen Gesten mitteilten, was sie davon hielten, dass wir nichts von unserem scheinbaren „Reichtum“ abgaben. Türen von langsam fahrenden Autos, die an Kreuzungen den Gegenverkehr abwarteten, wurden von den Kindern versucht, zu öffnen.

An unserem Campingplatz angekommen, der sich unweit von diesen Begegnungen, direkt am Strand befand, konnten wir dann eine etwas andere Atmosphäre wahrnehmen. Wir entschieden für das Mdumbi-Backpackers, in dem lokale Menschen arbeiten können und durch zusätzliche Dienstleistungen oder Angebote wie das Verkaufen von Lebensmitteln oder leckeren Gerichten Geld verdienen können. Vor mehreren Jahren von sportbegeisterten Kapstädtern angelegt, ist es heute eine der wenigen touristischen Anlagen, die dafür sorgen sollen, die Region zu unterstützen. Die Stimmung ist dabei offen, freundlich und locker. Als Gast fühlten wir uns sehr willkommen und kamen schnell mit anderen Gästen oder Angestellten in Kontakt. Mit dem Abstecher in diese Gegend haben wir ein anderes Gefühl für die Historie und damit noch heute präsenter Probleme bekommen. Situationen wie die, die wir auf dem Weg hierher gemacht haben, konnten wir so besser nachvollziehen und einige Tage erleben, wie sich zumindest ein Teil durch Tourismus langsam entwickelt.

Wir nehmen wahr, dass es in diesem Land weitaus größere Probleme gibt, die für uns Europäer so weit entfernt sind, dass wir uns mehrere Jahre lang nur mit einer einzigen Krankheit wie Corona auseinandersetzen können. Hier gibt es definitiv viele weitere Ängste, die lebensbedrohlich werden können. Geringe schulische Bildung, mangelhafte medizinische Versorgung und fehlende Zukunftsperspektiven für mögliche Jobs sind für die Menschen der ehemaligen Transkei allgegenwärtig. Während unserer Zeit in Südafrika haben wir mehrere verzweifelte Dorfbewohner gesehen, die um Essen oder Geld baten. Während man selbst gerade dabei ist, seine zweite Mahlzeit des Tages mit Parmesan zu verfeinern, stellt man plötzlich vieles in Frage und kann kaum einschätzen, wie man in diesem Moment korrekt reagiert.

Auch wenn Montenegro oder Rumänien so ganz anders sind als Deutschland, so fern wie die Probleme hier in Südafrika fühlten sich nichtmal die abgelegensten Orte auf dem Balkan an. Das erste Mal sprechen wir lange über unsere Erlebnisse und versuchen so oft wie möglich mit den hier lebenden Menschen in einen Austausch zu kommen, um unsere Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven beantwortet zu bekommen.

Nach vielen warmen, aber auch regnerischen Tagen an der Wild Coast ging es in Richtung Inland. Der höchste Berg Südafrikas stand auf dem Programm, den wir uns zumindest im südlichen Teil ansehen wollten. Dort angekommen, erwartete uns wechselhaftes Wetter. Trotzdem fanden wir die bislang schönste Bergkulisse unserer Reise vor. Eine Mischung aus Canyon-Landschaft und grünem Paradies.

Vor allem die Nähe zur Grenze an das Königreich von Lesotho machte die Gegend für uns schmackhaft. Da die frühen Morgenstunden meist noch klar und sonnig waren, beschlossen wir, einen unserer Tage dafür zu nutzen, den bekannten „Sani Pass“ hinauf zu fahren. Von unserem Campingplatz aus benötigten wir ungefähr eine Stunde bis zum südafrikanischen Grenzposten. Hier konnten wir schnell die Dokumente checken lassen und einen Schnelltest im Covid-Mobil machen und gleich danach die Offroad-Strecke in Richtung Lesotho auf uns nehmen. Am Grenzposten des Königsreichs wurden wir ebenso freundlich empfangen und wieder wurde mit gebrochenem Deutsch geprahlt. Zum Mittagessen gab es für die Grenzbeamten scheinbar eine warme Suppe. Zumindest lag der Schafskopf dafür gleich neben dem Schalter zur Einreise bereit. Eine komplett andere Welt. Die Temperaturen auf dem höchsten Punkt sprachen aber definitiv für eine warme Mahlzeit. Nicht mehr als 8 Grad. Der Tagesausflug nach Lesotho hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nicht nur aufgrund des kühlen Biers im „höchsten Pub von Afrika“, der natürlich vor unserer Rückreise noch besucht werden musste.

Ohne größere Umwege nehmen wir bald unseren Weg zum Krüger-Nationalpark auf. Wir melden uns also in Kürze hoffentlich mit einer Flut von tollen Tierfotos.

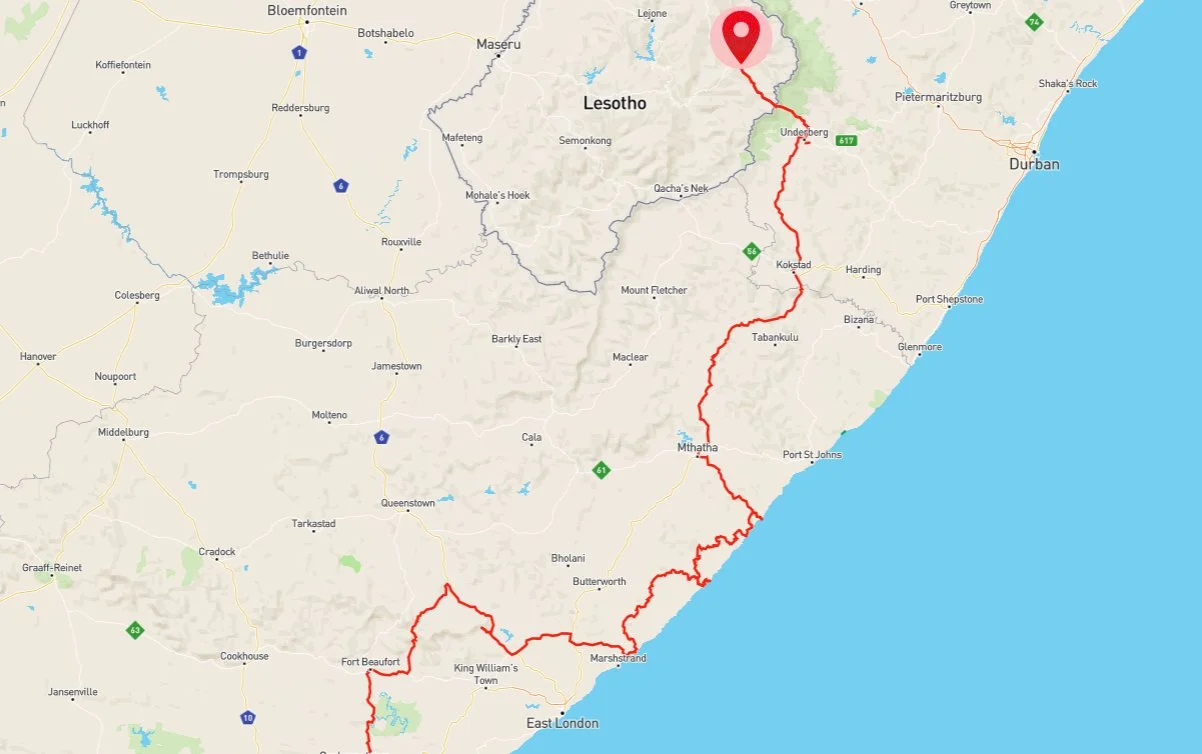

Route in Südafrika, Stand 12.01.2022. Quelle: Gaia GPS / MapBox / Open Street Map.