1.000 km ohne Gegenverkehr.

Für die nächste Woche stand uns eine große Herausforderung bevor: die Durchquerung der Zentral-Kalahari im Zentrum von Botswana.

Sie ist das weltweit zweitgrößte Wildreservat, größer als Dänemark (52.800km²) und für den Menschen wohl eines der lebensfeindlichsten Gebiete der Erde. Bis zum Jahr 1998 war es nicht mal möglich, sie für touristische Zwecke zu besuchen. Mittlerweile ist das anders, dennoch steht eine komplette Durchquerung nicht unbedingt auf der Liste eines jeden Touristen. Da wir aber ohnehin von Süd nach Nord fahren wollten, um nach einer Woche das Okavango Delta zu erreichen, entschlossen wir uns, es mit ein wenig Vorplanung zu versuchen.

Vom Mabuasehube Reserve lagen ungefähr fünf Stunden Autofahrt bis zur nächsten Teerstraße (!) und danach nochmal weitere drei Stunden bis zur letzten Stadt vor der Halbwüste vor uns. Ziel war es an diesem Tag, vor dem südlichsten Khutse Gate der Zentral-Kalahari anzukommen, um dort die Nacht zu verbringen und am nächsten Morgen frühzeitig reinzufahren. In Tswaane, dem letzten bisschen Zivilisation vor dem Abbiegen auf die Offroad-Strecke Richtung Reservat gab es nochmal einen kurzen Anruf in die Heimat, um vorzuwarnen, dass wir für die nächsten sieben Tage nicht erreichbar seien. Mit einem etwas mulmigen Bauchgefühl machten wir uns danach weiter auf den Weg auf die letzte Schotterpiste und erreichten pünktlich zum Sonnenuntergang unser Tagesziel. Der Ranger am Gate begrüßte uns freundlich und wir sprachen über unsere Pläne und Zwischenstops für die nächste Woche. Um die Kalahari durchqueren zu können, müssen zuvor offizielle oder private Camps gebucht werden, an denen man sich nach Einbruch der Dunkelheit aufhält und übernachtet. Wasser gibt es innerhalb der Zentralkalahari nicht, dafür aber ein „Plumpsklo“ und eine „Eimerdusche“ hinter einer Holzverkleidung.

Wir kamen kurz ins Gespräch, erfragten wie viele Menschen sich denn derzeit im südlichen Teil der Wüste befinden würden, was der Ranger mit „Nobody!“ beantwortete. Caro ärgerte sich noch im selben Moment, diese Frage überhaupt gestellt zu haben. Nichtsdestotrotz war er sich relativ sicher, dass wir auf unserem Weg nicht verloren gehen würden, wies uns lediglich noch auf den korrekten Reifendruck und das Reagieren im Falle einer Elefantenbegegnung hin, die in dieser Region sehr empfindlich auf Autos reagieren. Lautes Hupen sei dabei fatal, eher sollte man durch Klatschen oder Klopfen ans Auto signalisieren, dass man keine Gefahr darstellt. Kommt der Elefant dann doch gefährlich nah auf das Auto zu, so soll man langsam rückwärts fahren. Eigentlich war dies unsere größte Sorge, als wir in das Reservat einfuhren. Freundlicherweise meldete uns das Südgate dann aber noch für die nächsten Tage beim West- und Nordgate an, sodass im Zweifel nach uns gesucht werden könnte. Das war ohne Satelliten-Telefon oder zweites Fahrzeug für uns wohl die beste Lösung. Einen Nissan hätte der Ranger übrigens nicht alleine losfahren lassen - es hätte aufgrund fehlender Bodenfreiheit einfach zu oft Probleme mit diesem Fahrzeug gegeben. Der Toyota Hilux sei aber ein ideales Fahrzeug zur Durchquerung. Immerhin.

Mit 175 Litern Diesel, 90 Litern Brauchwasser, 50 Litern Trinkwasser und einem prall gefüllten Kühlschrank mit Lebensmitteln für mehr als zwei Wochen fuhren wir los. Kurz hinter dem Eingang wurde die Strecke zwar sandiger, wir empfanden aber noch keine größeren Schwierigkeiten. Immer wieder kamen auch Passagen, in denen das Gras auf dem Mittelstreifen mehr als hüfthoch (1,5m) stand. Glücklicherweise waren wir darauf vorbereitet. Einem Bekannten von uns explodierte der Kühler genau auf dieser Strecke, als sich so viele Gras-Samen in seinem Kühlergrill verfingen, dass dieser überhitze und wortwörtlich in die Luft ging. Mit einer Art Netz, das wir unterhalb der Motorhaube bis zur Stoßstange vor dem Kühlergrill befestigten, konnten wir einen Großteil des Grases abfangen. So völlig unvorbereitet in dieses Gebiet zu fahren, kann also durchaus ein paar Wartetage kosten.

Der erste Fahrtag war insgesamt noch relativ unspektakulär, wir sahen wenige Tiere, keine Raubkatzen und fanden einen leicht verwüsteten Campingplatz vor. Viele der Campingplätze in der Kalahari werden regelmäßig von Elefanten zerstört, die sich in der Trockenzeit oder zu trockenen Phasen in der Regenzeit auf die Suche nach Wasser machen. Finden sie dann einen mit Regenwasser gefüllten Eimer in der Duschvorrichtung, so wirken alle Kräfte des Tieres auf die Einrichtung ein. Wie lange der Platz bereits so aussah, konnten wir nur vermuten. Aber die Motivation der Mitarbeiter, Reparaturen vorzunehmen, schien uns nicht besonders groß zu sein. Schließlich können die Tiere jederzeit wieder alles zerstören. Wir entschieden uns, am Abend noch eine kurze Pirschfahrt zu machen und an einem wenig verwüsteteren Platz zu übernachten. Dass da noch jemand an diesem Abend vorbeifahren würde, war ausgeschlossen. Dort angekommen konnten wir die ersten Katzenspuren sehen, aber noch waren keine Tiere außer Antilopen, Schakalen und Büffel in Sicht. Über die Nacht machte sich dann jedoch das erste Gebrüll bemerkbar und wir waren uns sicher, dass sie nicht weit von uns entfernt sein konnten.

Früh am nächsten Morgen klappten wir das Zelt zusammen und machten uns auf den Weg näher zur Salzpfanne. Nachdem wir die ganze Nacht über den Löwen lauschen konnten, war doch klar, dass sie irgendwo in der Nähe sein mussten. Auch wenn man das Gebrüll bei guten Bedingungen (ebene Fläche, Wind) bis zu acht Kilometer weit hören kann, waren wir uns sicher, dass es nur wenige hundert Meter sein können. Also folgten wir den frischen Spuren vor unserem Zelt bis hinunter zur Salzpfanne und fanden dort versteckt im hohen Gras zwei wunderschöne männliche Löwen im hohe Gras sitzen.

Sie beobachteten genau, in welche Richtung wir fuhren, wirkten aber gleichzeitig nicht weiter interessiert an uns. Ungefähr eine Stunde lang konnten wir sie im aufgehenden Sonnenlicht beobachten, bis sie sich wieder auf den Weg ins Gebüsch machten. Allein dafür hatte es sich gelohnt, wieder früh aufzustehen.

Den Rest des Tages verbrachten wir mit einer sechsstündigen Autofahrt durch Tiefsand. Irgendwann hatten wir die Kombination aus dem perfekten Reifendruck (1 Bar) und der passenden Geschwindigkeit (35 km/h) heraus. Dass es in den vergangenen Tagen immer mal wieder geregnet hatte, spielte uns dabei sehr in die Karten, denn so war der Sand in seiner Gesamtstruktur etwas fester und lies uns nicht all zu tief sinken.

Auf unserem Weg zu unserem nächsten Camp passierten wir die letzten bestehenden Dörfer, in denen die sogenannten San („die Buschleute“) leben. Als wir langsam vorbeifuhren, kam uns ein strahlend lachender junger Mann entgegen. Wir waren uns kurz unsicher, wie wir nun miteinander kommunizieren sollten, als er uns mit perfektem Englisch begrüßte und wir somit gleich ins Gespräch kamen.

Wir waren verwundert über seine Sprachkenntnisse und er erklärte uns, wie er in einem so lebensfeindlichen Raum überleben kann. Über viele Jahre ging er zur weit entfernten Schule, um mindestens die Grundkenntnisse zu erlangen. Nach kurzer Absprache mit den Dorfältesten, zeigte man uns die Hütten und angebauten Lebensmittel. Vor allem von wasserhaltigen Gurken und Melonen ernähren sich die Menschen dort, um genügten Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Wir konnten kaum fassen, wie die Menschen es über Generationen schaffen, fernab jeglicher Zivilisation zu leben. Mehrfach versuchte auch die Regierung des Landes, die Buschleute in die Gesellschaft einzugliedern, was jedoch final scheiterte. Heute leben noch ungefähr 200 Menschen in der Wüste. Wir sind gespalten über dieses Leben fernab jeglicher Zivilisation. Einerseits können wir nachvollziehen, dass die Menschen dort versuchen, die Kultur aufrecht zu erhalten, andererseits war es schwierig anzusehen, dass nicht alle, aber viele der dort lebenden Kinder keinen Gebrauch von Schulbildung machten - ohne selbst darüber entscheiden zu können. Grundsätzlich gibt es Bildungsangebote für die Kinder dort, an denen im Blocksystem teilgenommen werden kann, jedoch entscheiden sich viele Eltern gänzlich gegen das gesellschaftliche System des Landes. Nach einem langen Fahrtag kamen wir unweit der Buschsiedlungen an unserem Platz an und fielen mit neuen, spannenden Eindrücken müde ins Zelt.

Der nächste Tag war die anspruchsvollste Etappe der gesamten Strecke. Ungefähr 200km im tiefen Sand mit dem Ziel, das Westgate Xade zu erreichen. Unsere größte Sorge war es, irgendwo auf dieser Etappe stehenzubleiben, denn hier hätten wir wohl am längsten gewartet. Doch das Glück schien auf unserer Seite. Auch, wenn einer unserer Reifen bereits mit einem hübschen Metallstück „verziert“ war und über Nacht immer wieder etwas Luft verlor, ließen wir uns nicht verunsichern. Wir entschlossen uns, das Stück Metall nicht zu entfernen und stattdessen jeden Morgen etwas Luft nachzupumpen. Zur Not hätten wir ja immer noch zwei Ersatzreifen dabei. Die Strecke fühlte sich zwischenzeitlich immer wieder so an, als mache man sich direkt auf den Weg zum Strand und das Fahren glich mehr einem Hüpfen. Doch auch dies ließ sich mit der richtigen Geschwindigkeit aushalten. Wir hatten nun den zweiten Tag über, außer der Buschleute, keine Menschen gesehen. Hat man also irgendwann keine Lust mehr auf sein Umfeld und möchte auch in keiner Weise kontaktiert werden, können wir die Zentral-Kalahari sehr empfehlen.

Am Gate angekommen, trafen wir wieder ein von Elefanten völlig verwüstetes Camp an. Sogar das Büro der Ranger wurde von den Tieren auf der Suche nach Wasser teilweise zerstört. Man machte jedoch keine Anstalten, uns einen reduzierten Übernachtungspreis anzubieten. Manchmal gleicht das Land einer einzigen Servicewüste. Man unterscheidet preislich beispielsweise in öffentliche und private Campingplätze, wobei sie sich optisch in keinen Punkten unterscheiden (es sei denn, sie wurden von Elefanten zerstört). Während ein öffentlicher Campingplatz nur schlappe sechs Euro für zwei Personen kostete, musste man für einen privaten Platz ungefähr 60 Euro für eine Nacht hinlegen. Und nochmal, einen Mehrwert zwischen diesen Plätzen gibt es nicht. Das System dahinter haben wir leider nicht verstanden und auch niemand der Mitarbeiter konnte uns eine Erklärung dafür geben. Unsere Befürchtung ist, dass die privaten die öffentlichen Plätze irgendwann komplett verdrängen, ohne dass in die Instandhaltung oder den Tierschutz investiert wird. Botswana ist schon heute eines der teuersten Reiseländer des Kontinents. Auch Lebensmittel sind vergleichbar teuer wie in Deutschland, wenn nicht teilweise sogar teurer. Als wir dann noch einen Skorpion auf der Ladefläche entdeckten, den Julian glücklicherweise bemerkte, bevor jemand von uns reingriff, waren die Nerven kurzzeitig überstrapaziert. Wir versuchten uns schließlich aber nicht weiter über die zerstörten Plätze aufzuregen und uns auf den wildreichen nördlichen Teil der Kalahari zu freuen.

Für die nächsten drei Tage standen keine langen Strecken mehr auf dem Programm. Noch immer waren wir mehrere hundert Kilometer vom nächstgelegenen Dorf entfernt, jedoch kamen uns in diesem Teil zum ersten Mal wieder Safari-Autos mit Touristen entgegen. Der obere Teil der Zentral-Kalahari bietet viele Möglichkeiten, Game Drives zu machen und zu übernachten. Von Maun aus, eine von zwei touristischen Städten im Norden Botswanas, werden hier Tagestrips angeboten, um Tiere zu beobachten. Hier angekommen fühlten wir uns nicht mehr sooo abseits und genossen es, große Oryx-Herden zu beobachten, verfolgten einen Geparden auf seiner Morgen Jagd und verbrachten die wohl ruhigsten Nächte unserer Reise. Nach sechs Nächten in der abgelegenen Wüste waren wir wieder bereit für etwas mehr Trubel und machten uns auf den Weg nach Maun.

Für uns war die Durchquerung dieses riesigen Reservats eine spannende Herausforderung. So fernab von jeglicher Zivilisation haben wir uns noch nie aufgehalten. Auf halber Strecke wären wir wohl mehr acht Autostunden durch Sand unterwegs gewesen, bis das nächste Dorf (und mit „Dorf“ ist ein afrikanisches Dorf gemeint) erreichbar gewesen wäre. Autowracks am Wegesrand erinnerten uns immer wieder daran, dass nicht jeder Wagen den Weg durch das Gebiet übersteht.

Sobald wir uns dieser Tatsache bewusst machten, mussten wir uns gleich wieder ablenken. Gleichzeitig war das Gefühl auf verrückte Weise befreiend und aufregend. Eine Natur, die nicht für den Menschen vorgesehen ist, verlangt einem automatisch sehr viel Respekt und Demut ab. Sobald die Sonne sich am Abend verabschiedete, konnten wir fast immer irgendwo um uns herum ein Gewitter sehen. Egal, zu welcher Uhrzeit man nachts die Augen öffnete, irgendwo hat es geblitzt. Die Weite der Wüste ist unbeschreiblich beeindruckend und gleichzeitig fühlt man sich ihr schutzlos ausgesetzt. Wir wissen nicht, wie lange dieser Ort noch in dieser Form zu erleben ist. Große Teile im Süden werden seit Jahren für den Abbau der Diamanten genutzt und sind nicht mehr zugänglich. Umso glücklicher sind wir, nicht den direkten Weg auf der Teerstraße in den Norden genutzt zu haben, sondern den „kleinen Umweg“ durch die Wüste wagten.

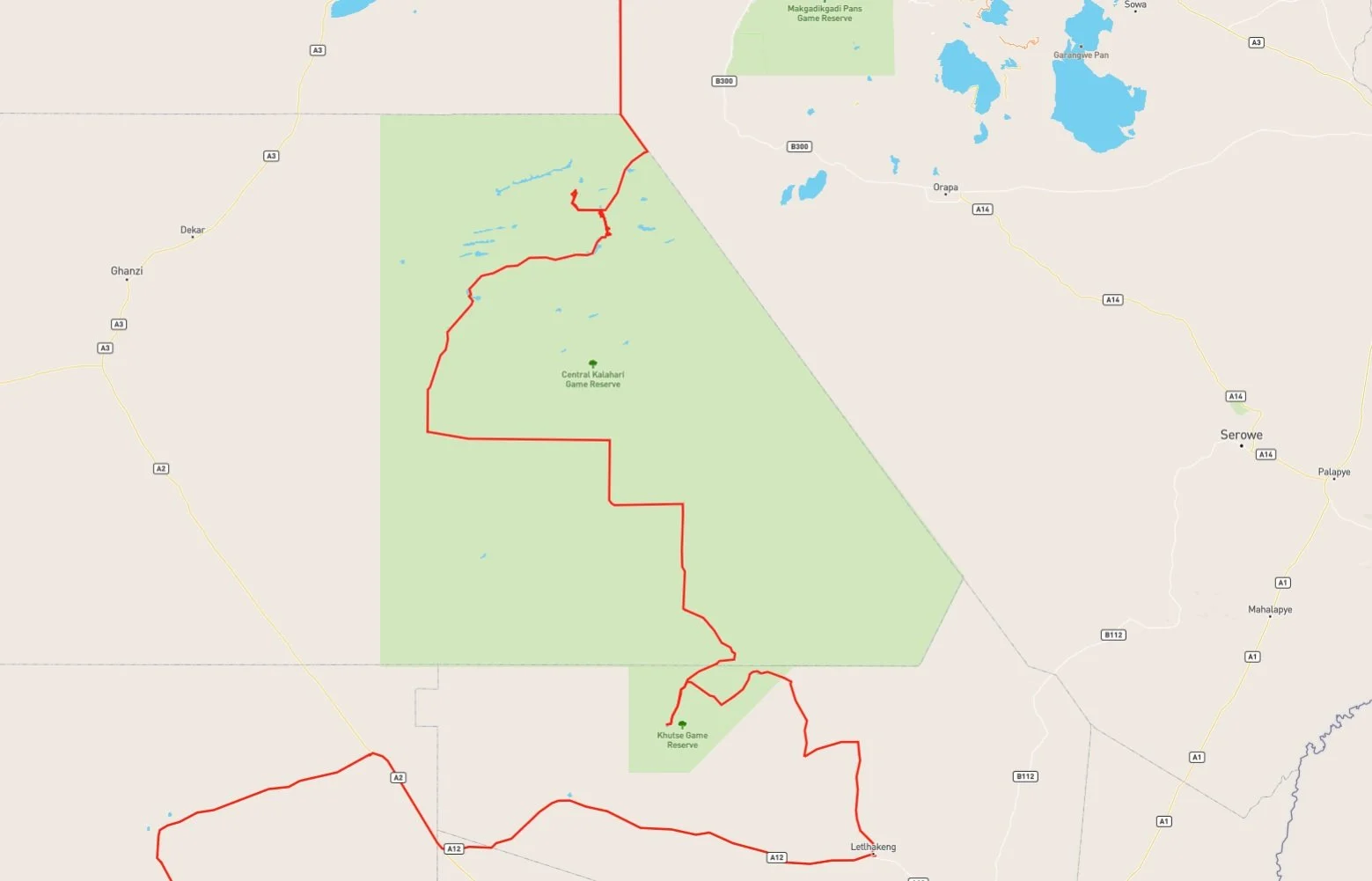

Route in Botswana, Stand 08.02.22. Quelle: Gaia GPS / MapBox / Open Street Map.